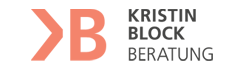

Vier Säulen sichern die Wissensverteilung im Unternehmen

Wie kann es gelingen die Wissensverteilung im Unternehmen strategisch und nachhaltig zu verankern?

Wir alle kennen das. Wir sind auf der Suche nach Wissen oder Informationen und finden sie nicht. Auf der Suche danach haben wir ungefähr eine 50 % Chance das notwendige Wissen zu finden. Finden wir das benötigte Wissen nicht oder nur Teile davon – sind wir frustriert. Nicht selten ärgern wir uns, weil wir so viel Zeit mit unserer Suche vertan haben. Woran liegt das? Und wie können Organisationen die Suche nach Wissen erfolgreicher machen?

In den meisten Unternehmen liegt das daran, dass es kein übergreifendes Wissensmanagement gibt. Immer noch wird Wissensmanagement in Form von kleinen Insellösungen isoliert in Teams oder Abteilungen im Unternehmen betrieben. Ein ganzheitlicher Ansatz mit einer Strategie für die Verteilung von Wissen gibt es nicht. So wird die Wissens-(ver)teilung dem Zufall überlassen.

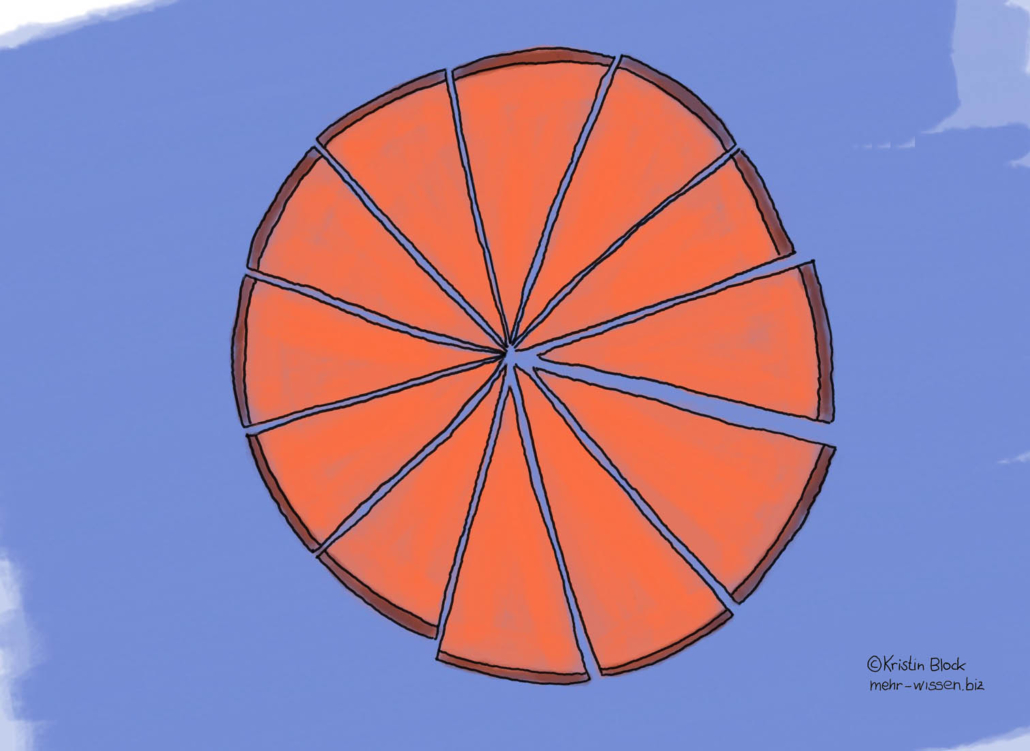

Dabei können 4 Säulen die Wissensverteilung im Unternehmen sicherstellen.

Die Säule „Sollen“ – beschreibt die aktive Aufforderung und den expliziten Wunsch der Organisation und des Managements an alle Mitarbeiter ihr Wissen zu teilen.

Dabei wird die Wissensweitergabe vom Unternehmen explizit gewünscht und aktiv unterstützt, sodass die Weitergabe und Verteilung von Wissen im Arbeitsalltag integriert und fester Bestandteil der Wissensarbeit ist. Das heißt Wissensarbeit wird nicht als zusätzliche Aufgaben verstanden, sondern als wichtige und unerlässliche Aufgabe gesehen, die einen hohen Stellenwert im Unternehmen hat.

Die Organisation hat die Wissensweitergabe und Wissensarbeit in ihre Unternehmensziele integriert und festgeschrieben. Sie hat diese wie alle anderen Unternehmensziele auch ausreichend kommuniziert und sichergestellt, das die Wissensziele den Unternehmenszielen ebenbürtig sind und damit genauso wichtig. Damit ist allen Mitarbeitern klar, dass diese genau wie alle anderen Ziele zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Die Säule „Kennen“ – beinhaltet die Strategie. Dabei zeigt das Unternehmen die geplanten Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele auf und schafft die Rahmenbedingung für die Wissensarbeit.

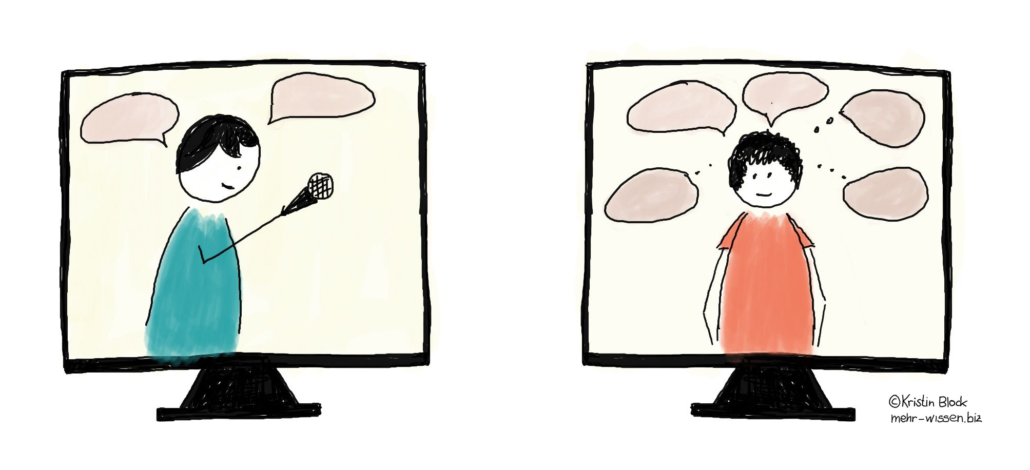

Das bedeutet, die Organisation schafft eine Vielzahl von Gelegenheiten (Formel und Informel) die Mitarbeiter zum Wissensaustausch nutzen können. Sie stellt den Mitarbeitern aber auch verschiedene Wissenstransfer-Methoden und Werkzeuge zur Verfügung. Das Unternehmen schafft so Routinen, die zum festen Bestandteil der Wissensarbeit werden.

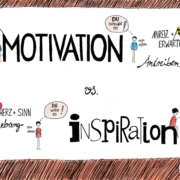

Die Säule „Wollen“ – charakterisiert die Motivation – Wissensweitergabe wird von allen im Unternehmen wertgeschätzt und honoriert.

Die Mitarbeiter und Vorgesetzte wissen, welche Vorteile bzw. Nutzen die Wissensteilung für den Einzelnen, das Team und für die Gesamtorganisation hat. Für Sie ergibt das Teilen von Wissen Sinn und sie verstehen, warum das für die Organisation so wichtig ist. Sie sind daher bereit ihr Wissen vorbehaltlos mit anderen zu teilen. Das Management hat daran einen wesentlichen Einfluss. Als Führungspersonen leben sie den offen Umgang mit Wissen selbst vor und unterstützen ihre Teams und Mitarbeiter aktiv dabei Wissen in Unternehmen weiterzugeben.

Die Säule „Können“ – beinhaltet die Ausbildung bzw. Befähigung der Mitarbeiter. Wissensarbeit benötigt „Können“ und damit bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Die Mitarbeiter kennen nicht nur die Methoden und Werkzeuge in der Theorie, sondern können diese auch anwenden. Die Organisation hat sie zu diesem Zweck fit gemacht und stellt ihnen genügend Zeit und einen hohen Freiheitsgrad zur Verfügung. Damit entscheiden die Mitarbeiter selbst mit welchen Methoden und Werkzeugen sie arbeiten können und wollen. Sie wissen, wann Sie welche Methode einsetzen um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen.

Dieser ganzheitliche Ansatz ist das Fundamt, Wissen in Fluss zu bringen ohne Insellösungen, Wissensstaus und Frust bei den Mitarbeitern. Er bietet Organisationen die Chance zur Etablierung einer lebendigen und dynamischen Wissensteilungskultur.

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block

Kristin Block Wissen Sie eigentlich, dass Ihre Mitarbeiter minütlich Ihr Unternehmen sabotieren?

Wissen Sie eigentlich, dass Ihre Mitarbeiter minütlich Ihr Unternehmen sabotieren?