Gerade habe ich einen kurzen Blog-Eintrag von Michael Boyle gefunden, den ich an dieser Stelle mit Ihnen teilen möchte. In seinem Blogartikel „Fluch des Wissens“ beschreib er zwei Aspekte, die auch aus unserer Sicht eine wesentliche Rolle beim Wissenstransfer spielen.

Gerade habe ich einen kurzen Blog-Eintrag von Michael Boyle gefunden, den ich an dieser Stelle mit Ihnen teilen möchte. In seinem Blogartikel „Fluch des Wissens“ beschreib er zwei Aspekte, die auch aus unserer Sicht eine wesentliche Rolle beim Wissenstransfer spielen.

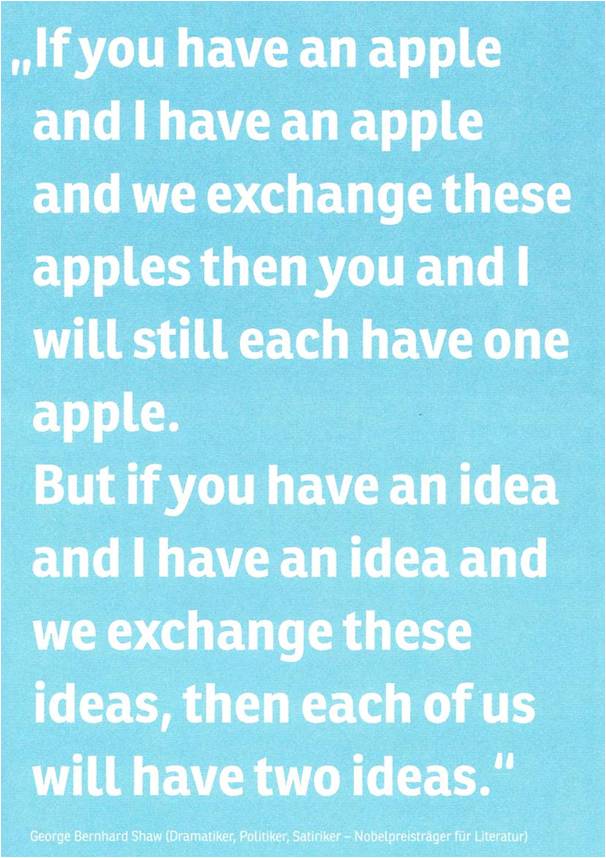

Zum einen geht es darum, wie wichtig es ist, bei einem Wissenstransfer die Perspektive zu wechseln und das Ganze aus der Sicht des Wissensempfängers zu betrachten. Zum anderen, daran zu denken, das relevante Wissen möglichst einfach und klar zu vermitteln.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen einem Kollegen einen komplexen Sachverhalt erklären. Deshalb beschreiben Sie das Thema – aus Ihrer Sicht – umfassend und ausführlich. Doch der Kollege sieht sie mit großen Augen an und sie merken, dass er Sie nicht verstanden hat, trotz Ihrer ausführlichen Erklärungen.

Woran mag das liegen? Eine Erklärung dafür ist „Der Fluch des Wissens“. Dieser Terminus geht auf einen Versuch von Elizabeth Newton (Stanford Universität) aus dem Jahre 1996 zurück. Dabei teilte Newton die Teilnehmer in zwei Gruppen, „Klopfer“ und Zuhörer. Die „Klopfer“ hörten ein Lied und sollten die Melodie auf ihrem Schreibtisch mit den Händen nachklopfen. Es handelte sich um einfache Lieder wie „Happy Birthday“, die allgemein bekannt sind. Die Aufgabe der Zuhörer war somit lediglich, die Lieder anhand des Klopfens zu erkennen. Doch schwebte über den „Klopfern“ der „Fluch des Wissens“. Denn sie kannten die Lieder und konnten sie in Gedanken hören. Die Zuhörer hatten dieses Wissen jedoch nicht.

Das Interessante dabei ist, dass die „Klopfer“ der festen Meinung waren, dass die Zuhörer zu mindestens 50% richtig liegen würden. Die Zuhörer konnten allerdings nur zwei Prozent der Melodien wiedererkennen. Die „Klopfer“ waren frustriert, da sie die Antworten zu dem „Test“ kannten und nicht verstehen konnten, warum die Zuhörer die Melodien nicht erkennen konnten.

Übertragen wir das auf unseren beruflichen Alltag, verstehen wir, warum es so schwer ist, Wissen zu vermitteln. Selbst so eine so banale Aufgabe wie eine Urlaubsübergabe kann zu einer echten Herausforderung werden. Sicher sind Sie auch schon in der Situation gewesen, Wissen weitergeben zu wollen, z.B. wenn Sie in den Urlaub fahren und Ihrem Kollegen ein wichtiges Projekt übergeben müssen, das er in Ihrer Abwesenheit weiter führen soll. Dabei erging es Ihnen sicherlich schon oft wie den „Klopfern“ – denn Sie wussten ja wovon Sie sprechen. Doch Ihr Gegenüber eben nicht. Oft laufen wir als Wissensgeber deshalb in Gefahr, Wissen bei unserem Gegenüber vorauszusetzen, das nicht da ist, das aber wichtig wäre, um zu verstehen – und so mit den Wissensempfänger zu überfordern.

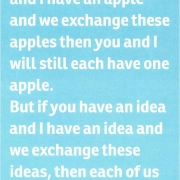

Wir finden Michael Boyle bringt das in seinem Artikel sehr gut auf den Punkt:

„Was ich sagen möchte ist, vergesst die Zuhörer nicht. Strebt nicht danach zu zeigen wie intelligent ihr seid, sondern strengt euch an und zeigt welch gute Lehrer ihr seid. Heute glaube ich, dass der Schlüssel für „KISS“ das Streben nach „MISS“ (Make It Simple S_ _ _ _ _) bedeutet. Wir müssen es einfach für unsere Angestellten, Studenten oder auch unser Team machen, indem wir es einfach halten. Wir müssen sicher gehen, dass der „Fluch des Wissens“ uns, unsere Studenten, Angestellten oder Spieler nicht frustriert.“

Gerade deshalb plädiere ich für eine fokussierte, empfängergerechte Betrachtung. Bei der Wissensvermittlung geht es in erster Linie um den Wissensempfänger. Denn es zählt nur das, was ankommt! Und das bedeutet, als Wissensgeber sollte ich mir in der Vorbereitung nicht nur überlegen: was will ich meinem Gegenüber vermitteln, sondern vor allem: wie kann ich es vermitteln?

„Frau Block ist am 2. Seminartag individuell auf Themen eingegangen, die die Teilnehmer am Ende des ersten Seminartag als Wunsch geäußert haben. Über so viel Flexibilität war ich überrascht aber auch erfreut, da sie uns und unsere Wünsche erstgenommen hat.“

„Frau Block ist am 2. Seminartag individuell auf Themen eingegangen, die die Teilnehmer am Ende des ersten Seminartag als Wunsch geäußert haben. Über so viel Flexibilität war ich überrascht aber auch erfreut, da sie uns und unsere Wünsche erstgenommen hat.“

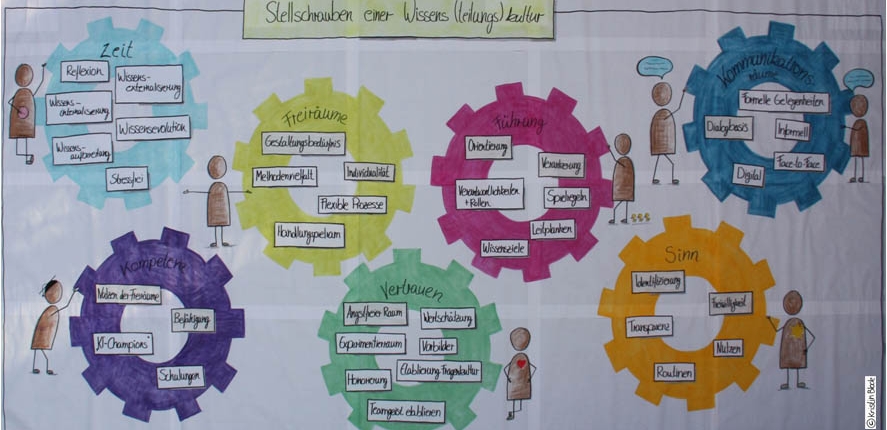

Gestalterisch wie inhaltlich hat das Poster eine weitere Entwicklungsstufe genommen und spiegelt jetzt all unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren wieder. So sind aus den ursprünglich 5 Eckpfeilern (Ressourcen, Kompetenz, Spielräume, Vertrauen, Kommunikation und Sinn) nun 7 Stellschrauben (Zeit, Kompetenz, Freiräume, Vertrauen, Führung, Sinn und Kommunikationsräume) geworden, die – wie wir finden – viel besser herausstellen, dass alles zusammenhängt. Wird an einer Stelle gedreht, bewegen sich alle anderen Stellschrauben mit. Das macht deutlich, wie dynamisch, anpassungsfähig und flexibel Unternehmen heute sein müssen um am Markt bestehen zu können.

Gestalterisch wie inhaltlich hat das Poster eine weitere Entwicklungsstufe genommen und spiegelt jetzt all unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren wieder. So sind aus den ursprünglich 5 Eckpfeilern (Ressourcen, Kompetenz, Spielräume, Vertrauen, Kommunikation und Sinn) nun 7 Stellschrauben (Zeit, Kompetenz, Freiräume, Vertrauen, Führung, Sinn und Kommunikationsräume) geworden, die – wie wir finden – viel besser herausstellen, dass alles zusammenhängt. Wird an einer Stelle gedreht, bewegen sich alle anderen Stellschrauben mit. Das macht deutlich, wie dynamisch, anpassungsfähig und flexibel Unternehmen heute sein müssen um am Markt bestehen zu können.

Gerade habe ich einen kurzen Blog-Eintrag von Michael Boyle gefunden, den ich an dieser Stelle mit Ihnen teilen möchte. In seinem Blogartikel

Gerade habe ich einen kurzen Blog-Eintrag von Michael Boyle gefunden, den ich an dieser Stelle mit Ihnen teilen möchte. In seinem Blogartikel