Was besagt die neue ISO 9001:2015

Bis Oktober dieses Jahres sollten alle ISO-zertifizierten Unternehmen die Revision der Norm umgesetzt haben. Dies beinhaltet auch den systematischen Umgang mit Wissen im Unternehmen.

Bis Oktober dieses Jahres sollten alle ISO-zertifizierten Unternehmen die Revision der Norm umgesetzt haben. Dies beinhaltet auch den systematischen Umgang mit Wissen im Unternehmen.

Aber was genau ist damit gemeint und welche Anforderungen der neuen Norm müssen Unternehmen erfüllen, um ein gutes Grundgerüst für ein effektives Wissensmanagement zu erstellen und somit verifizierbar zu werden bzw. zu bleiben.

Neu ist das Verständnis von Wissensmanagement in der ISO 9001:2015

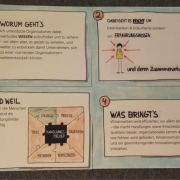

So entfernt sich die ISO 9001:2015 von der Idee des reinen Bewahrens und Archivieren von Daten und Informationen. Stattdessen stellt es das dynamische Verständnis von Wissen in den Fokus und zeigt auf, was wirklich wichtig ist, nämlich die kontinuierliche Weiterentwicklung des für die Organisation relevanten Wissens. Verdeutlichen will ich das anhand von vier Dimensionen.

Dimension – Wissen bestimmen

Zunächst einmal muss das Unternehmen sein relevantes Wissen bestimmen. Hierbei ist es sinnvoll die Gestaltungsfelder zu identifizieren, die für ihre Geschäftsprozess und die strategische Ausrichtung relevant sind (z. B. Technologien, Märkte, Wettbewerb etc.). Auf Basis dieser Gestaltungsfelder kann dann der Wissensbedarf ermittelt und der aktuelle Wissensstand bewertet werden. Wichtig dabei ist, das Sie das Wissen nicht nur bestimmen, um es zu verwalten, sondern erkennen, wie es für die zukünftige Geschäftsentwicklung sinnvoll genutzt und eingesetzt werden kann.

Dimension – Wissen verteilen & vermitteln

Wenn Sie das relevante Wissen ihres Unternehmens ermittelt haben, können Sie den zweiten Schritt angehen und das ermittelte Wissen zur Verfügung stellen – es also verteilen und ihren Mitarbeiten vermitteln, sodass die Empfänger dieses Wissen auch bestmöglich für sich nutzen und anwenden können. Dafür brauchen Sie einen systematischen Ansatz der die Verteilung ihres Wissens im Unternehmen gewährleistet. Sowie alle ihre Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren wie wichtig es ist Ihr Wissen/Erfahrungen mit den Kollegen zu teilen.

Dimension – Wissen aufrechterhalten & bewahren

Des weiteren sollten Sie dafür sorgen, dass das Wissen aufrechterhalten wird. Gemeint ist damit, dass das für die Organisation relevante Wissen valide gehalten wird und ständig auf seine Aktualität und Validität überprüft wird. Sie sollten sich bewusst sein, wo Wissenslücken in ihrem Unternehmen entstehen und wie diese bestmöglich geschlossen werden können. Einer Herausforderung dabei ist, das spezifisches Wissen von einzelnen Mitarbeitern in die Organisation zu transferieren und zur Verfügung zu stellen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn Mitarbeiter aus der Organisation ausscheiden.

Dimension – Wissen weiterentwickeln

Diese vierte Dimension zielt darauf ab, neues Wissen in die Organisation zu holen. Dabei stellt sich die Frage, ob in der Organisation Systematiken vorhanden sind, um zusätzliches benötigtes Wissen rechtzeitig zu identifizieren und vor allem zu beschaffen oder auf der bisherigen Wissensbasis selbst weiter zu entwickeln. Interne Quellen können zum Beispiel die eigenen Experten und deren Erfahrungen sein. Externe Quellen sind die eigenen Kunden, Lieferanten, Kooperationspartner, ausgesuchte Wettbewerber oder auch der Besuch von Messen und Konferenzen.

Für viele Unternehmen bedeutet der Einzug des Wissensmanagements in die ISO 9001 eine Veränderung im Umgang mit ihrem eigenen Wissen. Das erfordert ein sensibles Vorgehen, in dem das bestehenden nicht komplett neu erfunden wird, sondern daran anzuknüpfen was bereits das ist.

Sollten Sie noch Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf.

Wenn Sie tiefer in das Thema einsteigen wollen, finden sie hier hilfreiche Informationen.

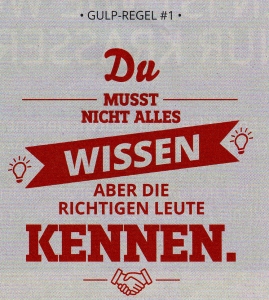

Heute habe ich in einer Zeitschrift folgendes Zitat von

Heute habe ich in einer Zeitschrift folgendes Zitat von

Vor ein paar Tagen habe ich eine kurze Schulung bei einer Unternehmensberatung zum Thema Wissenstransfer gehalten. Eine Kundenberaterin geht in Mutterschutz und soll ihr Wissen an eine Kollegin weitergeben. Während des Trainings kam dann die Frage auf, was ist wenn ich das Gefühl habe, dass ich Teile des Wissens vom Wissensgeber nicht wissen will, weil ich dann Vorbehalte gegenüber einer Person bzw. eines Kunden habe.

Vor ein paar Tagen habe ich eine kurze Schulung bei einer Unternehmensberatung zum Thema Wissenstransfer gehalten. Eine Kundenberaterin geht in Mutterschutz und soll ihr Wissen an eine Kollegin weitergeben. Während des Trainings kam dann die Frage auf, was ist wenn ich das Gefühl habe, dass ich Teile des Wissens vom Wissensgeber nicht wissen will, weil ich dann Vorbehalte gegenüber einer Person bzw. eines Kunden habe.