Kommunikation im Business

„Man kann nicht nicht kommunizieren – Im Fokus: Zwischenmenschliche Kommunikation im Business. Unter diesem Motto stand ein Dialogabend moderiert und veranstaltet von Kristina Jejina-Moog und Florian Glück, den ich letzte Woche besucht habe.

Schon die Einladung zu diesem Abend klang vielversprechend denn da hieß es:

Jeder zweite Berufstätige in Deutschland ist bereit, für eine sinnvollere Aufgabe und eine bessere Zusammenarbeit im Team seinen Status in der Firma aufzugeben und Gehaltskürzungen in Kauf zu nehmen. In den Führungsetagen wird der Wunsch nach wert- und sinnstiftendem Handeln sogar noch lauter: zwei von drei deutschen Spitzenmanagern geben an, für anspruchsvollere oder sinnvollere Aufgaben auf Einkommen zu verzichten.

(Quelle: Prof. Theo Wehner in „Beruf und Berufung“, Gehirn & Geist 08/2010, Verlag Spektrum der Wissenschaft)

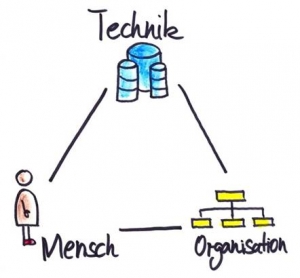

Doch wie sorgen wir für wahre Werte in der Wirtschaft? Wie schaffen es Begriffe wie Nachhaltigkeit und Komplementarität vom lahmen Marketing-Wort zur lebendigen Unternehmenskultur? Durch erfolgreichere Kommunikation. Durch Kommunikation, die Sinn stiftet, Nutzen aufzeigt, Werte offenbart und Leistung anerkennt. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten kommunizieren, offenbart sehr viel über unsere Haltung, Einstellung und unseren aktuellen Zustand. Dies gilt natürlich in gleichem Maße für die Kommunikation, die wir mit uns selbst und anderen führen.

Kernpunkte und Fragen des Abends:

- Wie erleben wir heute zwischenmenschliche Kommunikation im Business?

- Und wie können wir alle dazu beitragen, dass über eine offene und wertschätzende Kommunikation Sinn und mehr Lust in unserer Arbeitswelt entstehen?

Zusammenfassend sind wir an diesem Abend auf folgende Erkenntnisse gekommen:

Eine bedeutende Rolle für eine funktionierende Kommunikation spielt die Kultur. Der Kern einer funktionierenden Kultur ist ein gemeinsames Grundverständnis darüber, welche Werte, Rahmenbedingungen und Verhaltensregeln im Unternehmen gelebt werden, um….

- den Dialog und Austausch zwischen den Mitarbeitern zu fördern und zu unterstützen

- den Informationsfluss (und damit die Zusammenarbeit der Mitarbeiter) zu verbessern

- die richtige Kombination zu leben aus gezielt gesteuerter Kommunikation und spontanen, offenen Gesprächen von Tür zu Tür

Die Merkmale einer Kommunikationskultur zeichnen sich im Wesentlichen durch:

- einen regelmäßigen offenen Austausch – über alles Ebenen hinweg – zwischen Mitarbeiter und Mitarbeiter, Führungskraft und Mitarbeiter, sowie zwischen Geschäftsführung und der gesamten Belegschaft

- die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Ort in der richtigen Form bereitstellen

- der effiziente und effektive Einsatz von Kommunikations-Werkzeugen (persönliches Gespräch, Telefonat, Email, etc.)

- ein offenes und wertschätzendes Kommunikationsklima

Alles in allem war dies ein sehr gelungener Abend mit vielen neuen Eindrücken, einer anregenden Diskussion und einem offenen und lebhaften Erfahrungsaustausch zum Thema Kommunikation.