Mitarbeiter kommen und gehen, das kennen Sie und ist ganz normal. Schwieriger wird es erst dann, wenn in den kommenden Jahren nicht nur einzelne Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sondern eine ganze Reihe bis hin zu ganzen Abteilungen in Rente gehen.

Mitarbeiter kommen und gehen, das kennen Sie und ist ganz normal. Schwieriger wird es erst dann, wenn in den kommenden Jahren nicht nur einzelne Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sondern eine ganze Reihe bis hin zu ganzen Abteilungen in Rente gehen.

In den kommenden acht Jahren werden bis zu ein Drittel der angestellten Mitarbeiter in den Ruhestand gehen– das ist überdurchschnittlich viel. Diese Mitarbeiter*innen verfügen über ein enormes unternehmen spezifisches Erfahrungswissen, das gesichert werden will. Dabei geht es um Wissen, das sonst niemand hat und ohne die Weitergabe dieses Wissens wäre es, für das Unternehmen und seine Mitarbeiter für immer verloren.

Um dieser Entwicklung frühzeitig und nachhaltig entgegenzuwirken, können Wissenstransferbegleiter*innen helfen.

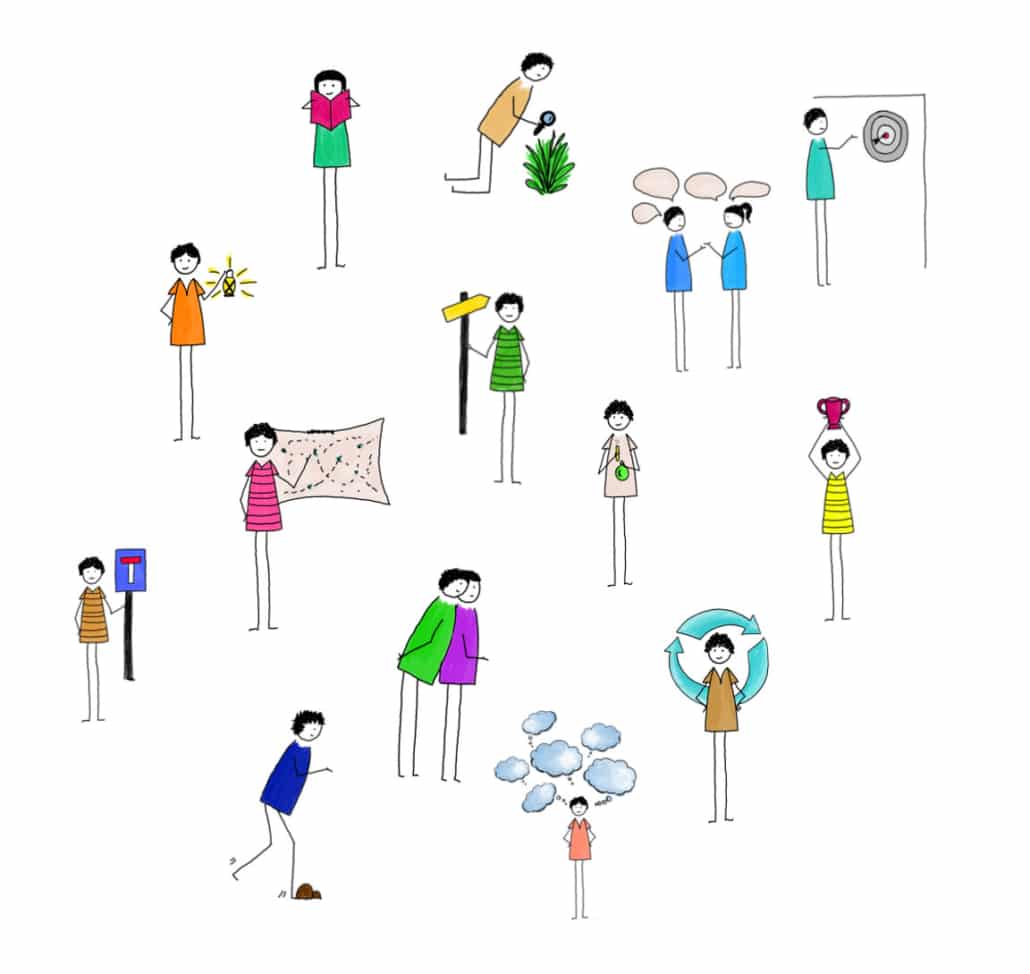

„Wissenstransferbegleiter*innen” sind in der Lage, die Wissensträger im Unternehmen aktiv bei deren Wissensweitergaben zu unterstützen. Und das von der Wissensidentifizierung und Strukturierung, über die Wissenstransferplanung bis hin zum eigentlichen Wissenstransfer.“

Im Detail heißt das, sie können …

- ein Experten-Interview eigenständig durchführen

- Wertvolles implizites Wissen identifizieren und in einer Wissenslandkarte festhalten

- einen Wissenstransferprozess strukturieren und planen

- die Rahmenbedingung für einen erfolgreichen Wissenstransfer gestalten

- denn gesamten Wissenstransferprozess aktiv unterstützen und Mitarbeiter während der Wissensweitergabe begleiten, anleiten und Hilfestellung geben

Inhalte

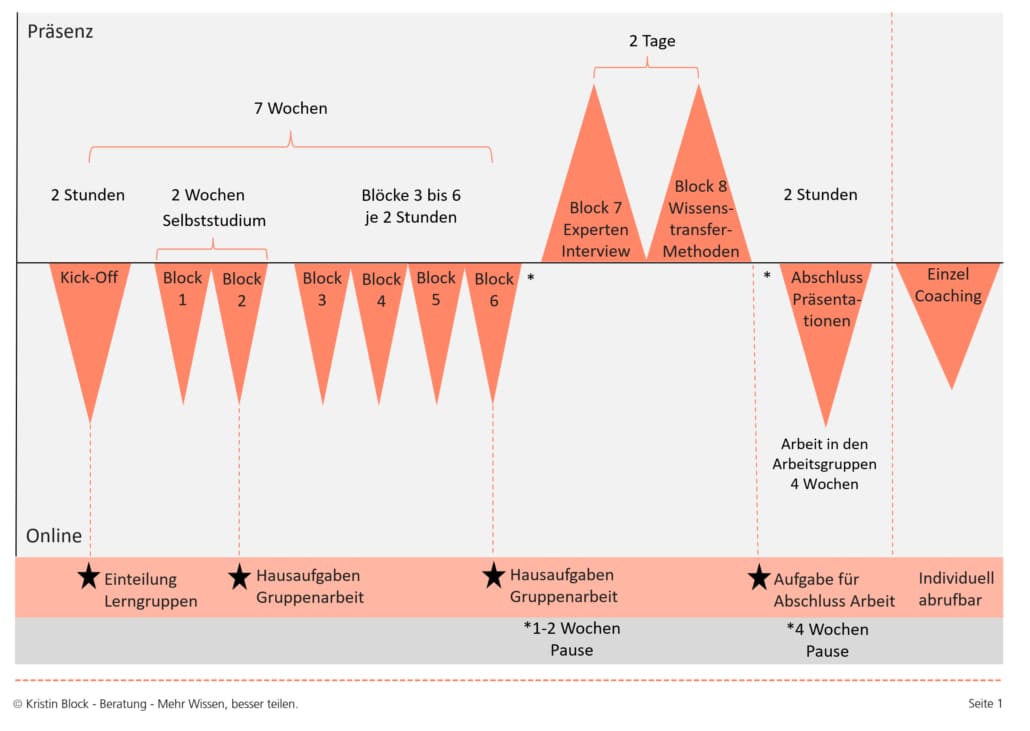

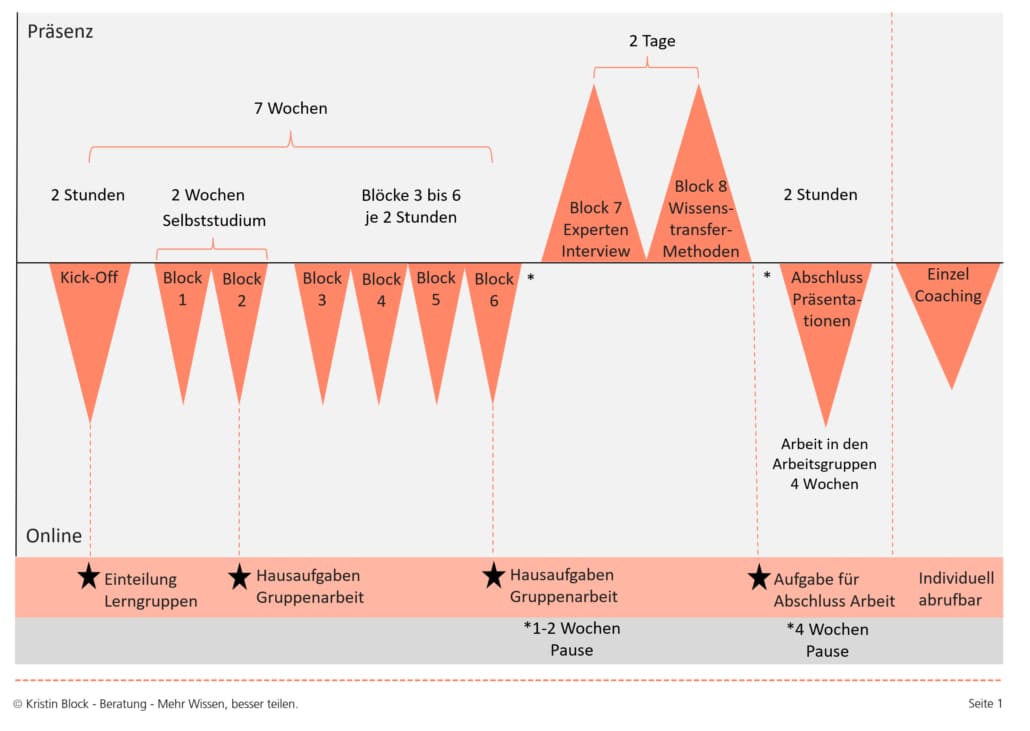

Block 0 – Kick-Off – Start der Ausbildung

Kennenlernen der Teilnehmer, Erwartungen und Wüsche klären, Überblick über die Ausbildung geben & in das Thema einführen, das Arbeiten in Arbeitsgruppen und mit dem Arbeitsbuch

Block 1 – Theorie & Vermittlung von Basiswissen (Videos und Arbeitsunterlagen zum Selbststudium)

Verstehen, wovon wir sprechen. Wichtiges Basiswissen aus dem Wissensmanagement; z. B. Abgrenzung von Informations- und Wissensmanagement, „Wissenstreppe“, Eisbergmodell.

Block 2 – Theorie & Praxisübungen (Videos und Arbeitsunterlagen zum Selbststudium)

Erfahren, worauf es ankommt. Wissenstransfer als sozialen und biologischen Prozess verstehen: Das Brückenprinzip, das Sender-Empfänger-Prinzip, die Rolle des Gehirns, kognitive Komplexität und mögliche Störfaktoren, Lernprinzipien, Lerntypen, Lernwege, Vergessenskurve.

Block 3 – Theorie & Praxisübungen (Online-Training)

Wie den reichen Wissensschatz identifizieren – das „Experten-Interview“. Die Methode kennenlernen und einsetzen können.

Block 4 – Theorie & Praxisübungen (Online-Training)

Wie den Wissensschatz bewerten, transparent machen und dokumentieren – die „Wissenslandkarte“ und die „Netzwerkanalyse“. Die Methoden kennenlernen und einsetzen können.

Block 5 – Theorie & Praxisübungen (Online-Training)

Eine gute Planung als solides Fundament – der „Wissenstransferplan“. Das Tool kennenlernen und einsetzen können.

Block 6 – Theorie & Praxisübungen (Online-Training)

Wissenstransfer als effektiven und effizienten Prozess gestalten. Phasen. Schritte. Erfolgsfaktoren. Wissenstransfers als Ganzes planen. Das didaktische Baukastenprinzip – der „Schedule“ und Best Practice Beispiele.

Block 7 – Workshop – Erfahrungen machen – Experten-Interview (Präsenz)

Experteninterviews eigenständig vorbereiten und durchführen können. Im Workshop erhalten die Teilnehmer*innen die Gelegenheit in die verschiedenen Rollen (Interviewer, Wissensgeber und Beobachter) Zu schlüpfen und diese auszuprobieren. Die Erfahrungen werden gemeinsam im Anschluss reflektiert und ausgewertet sowie Best Practice entwickelt.

Block 8 – Workshop – Erfahrung machen – Wissenstransfermethoden (Präsenz)

Jede Art von Wissen kann mit Hilfe von verschiedenen Wissenstransfermethoden weitergegeben werden. Vorausgesetzt diese sind bekannt und können entsprechend den Rahmenbedingungen eingesetzt werden. Im Workshop erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die verschiedenen Methoden und haben die Gelegenheit eine Vielzahl der Methoden auszuprobieren.

Block 9 – Einzel Coaching – (Online)

Unterstützung bei konkreten Wissenstransferfällen für jeden Teilnehmer individuell abrufbar.

Ablauf

Wenn Sie Intresse an der Ausbildung haben, dann melden Sie sich bei mir. Ich biete diese auch ein mal im Jahr als offenes Programm an.

In den letzten Wochen habe ich über einen Wissenstransfer berichtet, den ich gerade begleite.

In den letzten Wochen habe ich über einen Wissenstransfer berichtet, den ich gerade begleite. Kristin Block

Kristin Block Vor ein paar Wochen habe ich über einen Wissenstransfer berichtet, den ich momentan begleite.

Vor ein paar Wochen habe ich über einen Wissenstransfer berichtet, den ich momentan begleite. Kristin Block

Kristin Block Ich begleite gerade einen Wissenstransfer bei einer kleinen Kommunikation Agentur.

Ich begleite gerade einen Wissenstransfer bei einer kleinen Kommunikation Agentur. Kristin Block

Kristin Block In einer Zeit, in der Wissen und Know-how sich ständig neu formt und transformiert, ist es entscheidend zu wissen, welches Wissen für die Zukunft der Organisation relevant ist.

In einer Zeit, in der Wissen und Know-how sich ständig neu formt und transformiert, ist es entscheidend zu wissen, welches Wissen für die Zukunft der Organisation relevant ist. Kristin Block

Kristin Block Kristin Block

Kristin Block Seit mehr als zwei Jahren begleite ich einen Wissenstransfer mit sechs Wissensempfängern. Vor einem Jahr hatten wir uns getroffen um die

Seit mehr als zwei Jahren begleite ich einen Wissenstransfer mit sechs Wissensempfängern. Vor einem Jahr hatten wir uns getroffen um die  Kristin Block

Kristin Block Letzte Woche hat die liebe

Letzte Woche hat die liebe  Kristin Block

Kristin Block

Mitarbeiter kommen und gehen, das kennen Sie und ist ganz normal. Schwieriger wird es erst dann, wenn in den kommenden Jahren nicht nur einzelne Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sondern eine ganze Reihe bis hin zu ganzen Abteilungen in Rente gehen.

Mitarbeiter kommen und gehen, das kennen Sie und ist ganz normal. Schwieriger wird es erst dann, wenn in den kommenden Jahren nicht nur einzelne Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sondern eine ganze Reihe bis hin zu ganzen Abteilungen in Rente gehen.